I am space, you are space too...

.

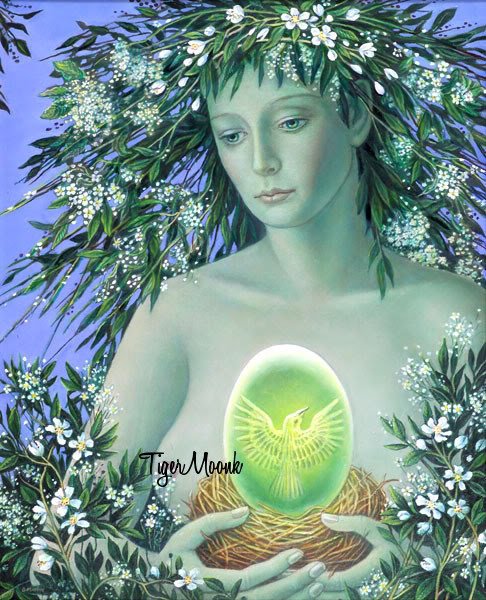

Весеннее равноденствие. У неоязычников Остара - один из 8 шабашей, относящийся к меньшим. 20-22 марта. Праздник связан с весной, пробуждением земли, первыми травами и цветами, первым сокодвижением деревьев, первыми ростками на полях, началом сельскохозяйственных работ — в зависимости от климатической зоны.

Эостре - Великая Богиня Мать саксов в северной Европе, тевтонская Богиня утренней зари и плодородия. Она известна под различными именами: Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos.. Ее имя произошло от древнего слова "eastre" - "весна". Эостре символизирует весеннее время, новый рост и возрождение. В англо-саксонском ее имя звучит как Эстре (Estre) или Истре (Eastre), которое сегодня мы встречаем в английском языке в слове Пасха (Easter). Один христианский ученый, Venerable Bede (672-735) первый заявил в своей книге De Ratione Temporum, что слово Easter (Пасха) произошло от Eostre (Eastre). У древних германцев в этот день было принято обмениваться крашеными яйцами, символизирующими начало жизни. В Германии было множество алтарей, посвящённых богине Остаре. Людей и животных в этот календарный период очищали от «скверны зимы», от дыхания смерти, которое могло их коснуться, пока зима правила миром (дымом, прыжками через огонь, метанием огненных стрел, огненными кругами и колёсами, обливанием водой и т. п.), и проводили множество разнообразных ритуальных действий, призванных уберечь их от болезней.

Если копнуть несколько глубже, то мы узнаем что германской Остаре предшествовала Боги́ня рассве́та — одно из божеств праиндоевропейской религии. Её имя реконструируется как Ausōs (пра-и.е. *h₂ewsṓs-), не учитывая многочисленных эпитетов. читать дальшеПразднования в её честь проводились в день весеннего равноденствия. Эта богиня является прототипом таких богинь, как балтийская Аушрине, греческая Эос, римская Аврора, ведийская Ушас, германская *Austrōn- (Ēostre, Ôstarâ в более поздних традициях).

Опять же если продолжать копать, то примерно в эти же даты в давние времена был распространен культ Умирающего Бога, смерть которого ежегодно оплакивали, и воскресению которого радовались весной. Во Фригии это был Аттис, в Западной Азии и Греции - Адонис (Таммуз), в Египте - Осирис. Перечисленные боги имели в народе одинаковое значение. Аттис был возлюбленным Кибелы, фригийской богини плодородия. Он был богом вечно возрождающейся растительности. По преданию, Аттис был рожден девственницей. Он был растерзан диким вепрем и после смерти превратился в сосну. Около 200 года нашей эры культы мистерий начали появляться в Риме, как раньше они появились в Греции. Римляне устраивали ритуальный праздник Кибелы и Аттиса каждой весной. Праздник этот протекал следующим образом: 22 марта в лесу срубали сосну, приносили в святилище Кибелы и обращались с ней, как с великим божеством. К середине ствола привязывали статуэтку Аттиса. На второй день праздника, 23 марта, занимались преимущественно тем, что трубили в трубы. Третий день назывался Кровавым. В этот день первосвященник вскрывал себе вены на руке, и другие жрецы наносили себе раны, забрызгивая кровью алтарь и священное дерево. Это был своеобразный траур по Аттису. Потом его фигурку зарывали. С наступлением ночи, т.е. третьего дня праздника, скорбь сменялась взрывом ликования, во тьме вспыхивал свет, могила отверзалась, и бог воскресал из мертвых. Весь день 25 марта, который считался днем Весеннего Равноденствия, верующие предавались безудержному веселью. В Риме этот праздник принял форму карнавала, который назывался Праздником радости. А 26 марта был днем отдыха. Заканчивался праздник в Риме 27 марта шествием к речке Альмону. (Это краткий пересказ празднования; более полную версию, а также описания культов Адониса, Осириса и Диониса смотри в книге Дж.Фрэзера "Золотая Ветвь").

Христиане празднуют смерть и воскресение Иисуса примерно в те же даты, и язычники с христианами часто спорят о том, какой из их богов был истинным виновником торжества, а какой имитацией. Многие исследователи религий считают, что легенды смерти и воскресения были сперва ассоциированы с Аттисом, за много веков до рождения Иисуса. Эти легенды были просто наложены на истории о жизни Иисуса, чтобы сделать христианскую теологию более приемлемой для язычников. Другие предполагают, что многие события жизни Иисуса, записанные в евангелиях, были "подняты" из жизни Кришны. Современные христиане обычно относятся к легенде об Аттисе, как о языческом мифе малого значения. Они верят в смерть и воскресение Иисуса, как в истину, никак не связанную с более ранними традициями. Из весенних традиций, сохранившихся в празднике Пасхи, очень интересна традиция красить яйца. Она имеет дохристианские древние корни. Вообще яйцо – один из самых ранних религиозных символов, т.к. считается, что в яйце заключено всё, что когда-либо будет создано (вспоминаем легенды о появлении мира из яйца, сказки о целом царстве, появляющемся из волшебного яичка, о заключённых в нём жизни и смерти и т.п.). Традиция окрашивать яйца появилась давно, и, возможно, была связана с тем, что окрашенное, небывалое яйцо может содержать в себе, что угодно… а точнее то, что будет на нём нарисовано. Поэтому содержимое и обозначали росписями на яйцах. Имело значение все – от цвета до самого рисунка.

Славяне верили, что именно в весеннее равноденствие птицы возвращаются из «Вырия» и начинают петь. Первое птичье пение следовало встречать, имея в кармане хоть немного денег – иначе до следующей весны будешь ходить голодным, сердитым и неимущим. Существовало поверье, что нехорошо в этот день увидеть одинокую ласточку – весь год будешь одиноким или схоронишь супруга. Особенное значение придавалось аистам, как птицам, сулящим домашнее благополучие, и жаворонкам – птицам, приносящим на крыльях весну.

В это же время у славян начинались заклички весны, дети пели веснянки. В день прилёта аистов пекли специальные хлебцы в виде аистиной лапы, и раздавали их детям. Один такой хлебец старались закинуть в аистиное гнездо. Другая ритуальная «птичья» выпечка – «жаворонки» и «кулики», использовавшиеся в закличках птиц и весны (детские обряды).

Обязательно зажигались костры, через которые следовало прыгать для защиты от зла и очищения, с той же целью на рассвете умывались водой из реки или источника.

В зависимости от климатической зоны считалось, что этот день либо окончательно заканчивает зиму и начинает весну, в других, где похолоднее, полагали, что в этот день весна побеждает зиму, но еще не прогоняет ее. В христианской традиции этот праздник несколько сдвинулся относительно астрономической точки (также как и остальные фиксированные солярные праздники), и был заменен Благовещеньем – праздником, приходящимся на 25 марта (7 апреля н.с.). Этот праздник весьма популярен у греков, южных славян, румын, албанцев. У многих народов год отсчитывался с весеннего равноденствия, и поэтому сопровождался многочисленными обрядами и магическими действиями, особенное значение придавалось красному цвету (цвету жизни) или сочетанию красного и белого цветов – цветам жизни и смерти, лета и зимы и т.п. У гуцул считается, что красный и белый – это цвета крови и молока, и детей в марте поят кровью козлят или ягнят, смешанной с молоком – чтобы росли сильными и не болели.

Если проследить народную обрядность, праздник оказывается связан с очищением и защитой - например, проводились обряды изгнания змей (Болгария, Словакия) – так как «раскрывшаяся» земля в этот день выпускает наружу зимовавших «гадов» - змей, лягушек, жаб, кусачих насекомых и т.д. Это любопытная группа ритуалов, призванная отогнать или напугать змей – собирали и сжигали весь мусор, накопившийся в доме и дворе, вокруг дома раскидывали горящие тряпки или навоз, обходили его с медными колотушками, били камнями по камням – но в то же время запрещалось убивать змей или наносить им какой-либо вред.

Кстати, с этим же днём связаны поверья и о том, что снова появляется на земле нечистая сила (уже не боится замерзнуть), а заодно просыпаются медведи и домовые (проводились игры "пробуждения медведя", выставлялось угощения для домового). Там, где разводили пчел, проводили очистительное окуривание травами пасеки, или (в более теплом климате) праздновали вылет первого роя.

Проводились обряды по защите стад от волков – звонили в колокольчики, били в металлическую посуду и громко кричали: считалось, что волк не подойдет к стадам ближе того расстояния, на которое разносится звон и крик.

Дома в некоторых регионах (Украина, Польша) обводили по кругу топором, чтобы нечисть не переступила, и старались ничего не давать из дома, ни вещей, ни еды (кроме заранее испечённых для этих дней хлебцев) - чтобы не сглазили хозяев и хозяйство. Те, у кого были соломенные тюфяки – сжигали их, и набивали новые.

На 25 марта (а в некоторых областях и за день до того) считалось грехом работать – даже делать самую легкую работу, даже есть поговорка: «На Благовещенье и птица гнезда не вьёт». Нельзя было отправляться в дорогу (потому что придется увязывать вещи в узел – жизнь себе «завяжешь»), нельзя было печь хлеб и топить печь (чтобы «не запечь землю», не сделать ее неплодной). Женщины в этот день избегали расчёсывать волосы, чтобы куры летом не «расчёсывали» грядки на огороде, а девушки не плели кос, чтобы потом год не плутать в лесу. В этот день не спаривали скот, не сажали птиц на яйца, да и сексуальные отношения между женами и мужьями тоже не приветствовались. Дом к этому дню должен быть прибран и вычищен.

Необходимо упомянуть и череду карнавальных гуляний, которые зачинают праздники весеннего цикла.

Традиция шумных шествий и гуляний во время проводов зимы и встречи весны – общеевропейская, за исключением разве что островной Британии, куда этот обычай «доплыл» только в средние века – там весенние карнавалы праздновались довольно широко в 14-16 вв., а потом нехарактерная традиция постепенно сошла «на нет», и к 19 веку ужалась до одного дня: это был так называемый «исповедальный вторник» (вторник предшествующей посту недели), который также именуется «блинным днем». Накануне, в мясной понедельник, готовилось одно мясное кушанье, которое съедалось днём во вторник, вместе с блинами (мясо считалось обязательным, особенно в районах с развитым скотоводством – считалось, что это обеспечит здоровье и хороший приплод скоту). В Шотландии готовили так называемые Festy, лепёшки из овсяной муки – надо было набрать муку в горсть, между ладонями, потом опустить руки в холодную воду… полученный комочек пекли в горячей золе. Блины из жидкого теста пекли в Ирландии, в Шотландии и Британии наблюдается невероятное количество рецептов разных блинов – из теста от крутого до полужидкого, и замешанных как на привычных нам молоке и воде, так и на бульоне, в том числе и рыбном, и на разных сортах муки. Последний блин предназначался для гадания – это был так называемый «сонный блин». Положив кусочек такого блина под подушку, можно было увидеть вещий сон - шотландцы храбрый народ, их не пугает стирка постельного белья. За блинным вторником приходила «Пепельная среда», в которую сжигалось соломенное чучело Jack-o-Lent (помним Джека-о-Латерна, который приходит к мир в начале зимы, на Самайн?). Иногда, впрочем, это чучело устанавливалось где-то в городе, в него можно было швыряться камнями и грязью (видимо, чтобы зима окончательно разочаровалась в людях и даже мысли не имела задержаться), и сжигалось или топилось только на вербной неделе.

В Скандинавских странах масленичные гулянья длятся хоть и не целую неделю, как у нас, но все же дольше, чем в Британии – целых три дня. Праздник называется Fastelavn (от нем. Vastel-avent – вечер перед великим постом). Первый день праздников называется «жирное воскресенье», fastelavssondag, за ним следует «жирный понедельник», fleskemandag, и «белый вторник» - hvetetirsdag. Так же как и у славян, считается необходимым все эти три дня питаться хорошо, вдумчиво и изобильно – это так называемое «ритуальное обжорство», призванное обеспечить изобилие в будущем; своего рода «закличка» хорошего урожая этого года. Особенно это касалось вторника, когда полагалось наедаться до отвала, вплоть до тошноты. Так же как и славяне, наевшись до предела, пирующие на дворе облегчали желудок, и возвращались к столам – при ритуальном обжорстве считалось необходимым уничтожить максимальное количество пищи, про «ещё и переварить» никто не договаривался. Обязательно подавалась жирная свинина, лепешки, разжаренные на свином жиру, сало, копчёности, каша, сваренная на сливках, мелье (народное блюдо, жаренные в жиру кусочки лепешек), но особое значение придавалось специально испеченному из тонкой муки белому хлебу с маслом – от него полагалось откусывать большими кусками, при этом говорится: «Пусть я всегда буду есть так, как сейчас укусил», «Пусть серп пожнёт столько же, сколько я откусила», «Пусть топор и коса кусают так же хорошо, как я укусил» и так далее.

Древнее же происхождение имеет и другой скандинавский обычай: ряженые ходили по домам и хлестали обитателей березовыми ветками, украшенными бумажными ленточками – в первую очередь девушек и женщин, которые еще не имели детей – обычай, аналогичный римским Луперкалиям.

Пепельная среда уже считалась «переломом на пост», обжорство в этот день уже не сильно поощрялось, а хозяйки добавляли в утреннюю кашу щепотку золы или пепла.

Ну и скандинавы не были бы скандинавами, если бы на масленичной неделе не проводились игры с оружием, воинские поединки и – внимание!- ритуальные перебранки (что такое «ритуальная перебранка» у скандинавов – читать Эдду). Затевались обрядовые бои между зимой и весной (летом) неизменно завершавшийся победой лета.

Надо сказать, что еще в 16 веке у скандинавов еще имели место ряжения –в «Истории» Олауса Магнуса упоминаются звериные маски и разнообразные игрища. Сейчас эта традиция сохранилась только в маскарадных детских процессиях, когда дети ходят с песенками и, примерно как английские детишки на Самайн, выпрашивают себе конфеты и булочки. Праздничная выпечка делалась начиная с понедельника, и была очень разнообразна – это были крендели, булочки, печенья, пышки с маслом или мёдом, сдобренные пряностями (особенно шафраном). Блины пекли преимущественно в Швеции – из дрожжевого теста, поджаренные на свином сале.

У немцев масленица называется Fastnacht и Fasching. Фашинг – это та часть праздников, которая предшествует масленичной неделе, а Фастнахт – три дня перед «пепельной средой». Германские обычаи стоят где-то посередине между скандинавской и русской масленичными традициями. Тут есть хлестание ветками (только не берёзовыми, а буковыми), как у скандинавов, ритуальное обжорство (как у скандинавов и русских), огромное количество блинов и оладий (как у русских), сожжение соломенного чучела (которое у скандинавов совсем атрофировалось под влиянием протестантизма или не было распространено) и шествия ряженых (особенно в гористых местностях). Любопытный, и очень близкий к славянскому «опахиванию» (которое у нас производилось много позже в силу климата) обычай был широко распространен во многих областях германии – так называемое «шествие с плугом»: в плуг впрягали девушек, и таким образом опахивали по кругу поля и деревню. Если на дороге встречался ручей – обязательно нужно было пройти через него, чтобы и плуг, и девушки оказались в воде – если речки не встречалось, девушек просто обливали водой. Неженатые молодые люди (часто – ряженые) могли идти за плугом, но не имели права помогать его тянуть. К девятнадцатому веку плуг тянули уже преимущественно мужчины, но считалось, что «участие молодой девушки полезно для роста растений». Очистительные обряды, проводившиеся в Восточной Европе уже ближе к точке равноденствия, в Германии преимущественно приходились на масленичную неделю: тут были и разнообразные обливания водой, и обтирания ног последним снегом и соломой, ритуальное мытье ног парнями девушкам, с последующим выплескиванием этой воды под деревья или на поля.

Широко было распространено и пускание огненных колес с гор и запускание горящего диска – считалось, что огонь, касаясь земли, согревает находящиеся в ней семена, и они начинают расти

Неотъемлемой частью немецких карнавалов являлись танцы – в том числе и мужские: до сих пор известен юберлингский танец с мечами. Считается, что основной их ритуально-магический смысл – защита общины. Много было танцев с подскоками и состязаний в высоте прыжка – чтобы зерно и лён взошли высоко. Ряжение во многих областях было связано с «поиском зверя» или «дикого мужчины» - ряженого, одетого в шкуры, кору и ветки, спрятавшегося в лесу. Иногда его «ритуально убивали», и через некоторое время, уже воскресший, и в несколько иной личине, он присоединялся к шествию ряженых в деревне.

Думаю, венецианский карнавал, известен многим – и он тоже относится к праздникам весеннего цикла, масленичным праздникам. Карнавальный период в разных районах Италии начинается в разное время, очень часто – 6 января (я не опечаталась, именно января – сеньоры знают толк в развлечениях), но как правило не позднее 17го января. Итальянские карнавалы долгое время сохраняли фрагменты римских обрядов, например Сатурналий – обмен дарами, закалывание борова в честь начала торжеств и т.п. Маски – обязательный атрибут итальянских карнавалов, они очень разнообразны, самыми архаичными считаются сардинские. Кстати, само слово «маска» (по-итальянски maschera) происходит от «masca», что означает «душа мёртвого», что опять-таки родник весенние карнавалы с «паломничествами мёртвых» Самайна. Чучело карнавала, уничтожаемое в конце карнавального периода, у итальянцев также присутствует.

Масленица, называемая также Комоедицей (до сих пор в Беларуси), - славянский карнавальный комплекс, предшествующий посту, и примыкавший ранее, по всей видимости, непосредственно ко дню весеннего равноденствия. Сейчас масленица фактически слилась с зимними играми – катанием на санях, взятием снежного городка и т.п., что, думаю, во времена равноденственных весенних празднеств, было не всегда возможно.

Блины и «комья» (колобки из гороховой муки) служили ритуальной пищей этого периода: их ели сами, вешали на деревья, бросали через окно, откупаясь от Мары-зимы или Маржана-мороза, кидали в огонь. Собственно, блин – символ солнца, и огромное значение придавалось первому блину: хозяйки начинали печь блины еще затемно, скрытничая, чтобы никто не сглазил ритуальную еду. Первый блин – жертвенный, «еда для мертвых».

На масленицу имеет место ряжение, очень сходное со святочным, но, в отличие от шествий начала зимы, страшный персонаж шествия – уже не Покойник (атрибут Морены-зимы), а Медведь – животное-предок и символ лета (кстати, оба этих персонажа принимают участие в разнообразных эротических игрищах). У большинства славянских народностей в масленичных играх присутствует ритуальное «пробуждение медведя», очень архаичная часть обрядности, хранящая следы почитания этого зверя и жертвоприношений ему.

Праздник был связан с солнцем и отогреванием земли – разводились костры, запускались огненные колёса с гор, поджигались соломенные венки на высоких шестах. Вода тоже имела большое значение – много где практиковалось обливание и обрызгивание, умывание водой из источников в определенные дни и т.п.

Чучело уходящей зимы – Масленицу, Морену, Мясопуст, Маржана и пр. – чествовали всю неделю, а под конец сжигали, топили или трепали.

.

@темы: Колесо года, СВОД, ведьмин сундучок, Интересности

-

-

22.03.2014 в 18:42-

-

22.03.2014 в 21:20-

-

08.05.2014 в 12:11а можно спросить, откуда берете такую классную информацию?

У вас много таких статей, про шаманиз было..

Если это ресурс или книга, то хотелось бы почитать.

-

-

08.05.2014 в 13:03Извините, с этим реалом задолжала статью про Беллетэйн. Будет.